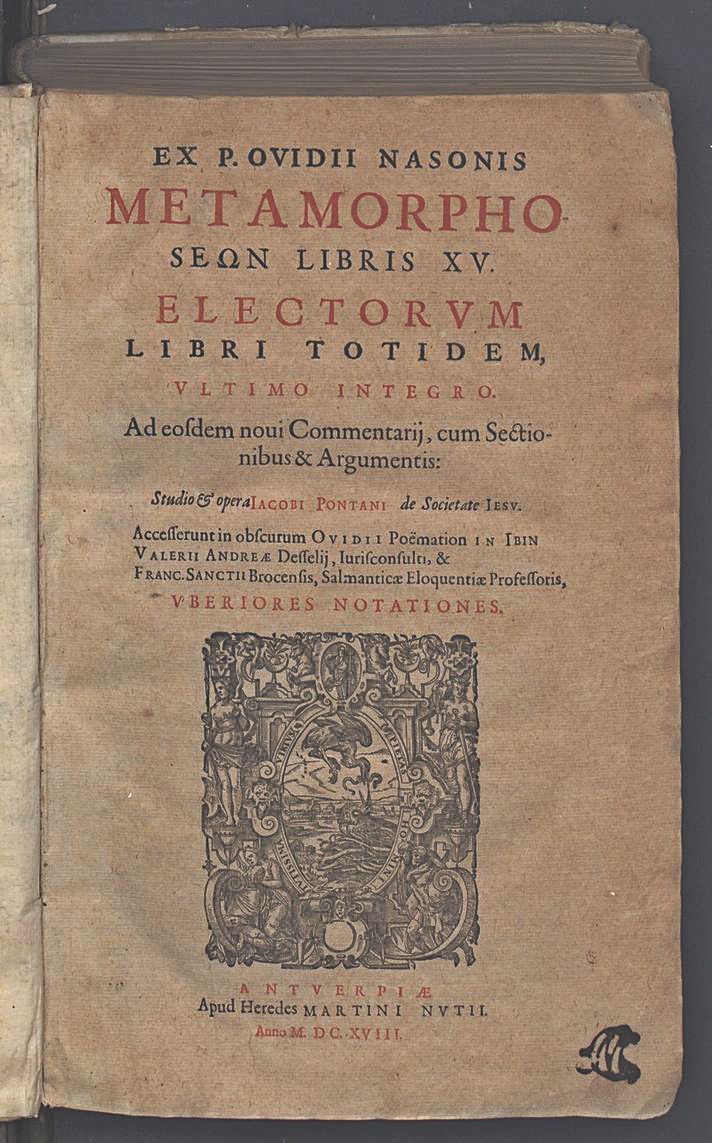

Trinidad se despertó sobresaltado cuando se le cayó el libro de las manos y se cerró sobre su regazo produciendo un ruido sordo. Era un volumen de tapas duras, publicado en 1910 con encuadernación de cuero, facsímil de una edición en latín de 1618. Se lo había regalado su esposa por su tercer aniversario de boda. Era la cuarta o quinta vez que releía «Las Metamorfosis» de Ovidio.

Se había vuelto a quedar dormido mientras leía acostado en su cama, con la lámpara que había encima de la mesita de la izquierda proyectando una luz dorada y tenue a través de su pantalla de pan de oro. Debía de haberse dormido apenas unos segundos, a lo sumo un minuto, pero le había dado tiempo a soñar. Como todas las noches desde hacía cinco años, había soñado con su esposa. Dulcinea le miraba con sus ojos garzos mientras le hablaba. Al parecer le estaba advirtiendo de algo, pero no recordaba de qué.

Se destapó tirando del edredón hacia un lado, se sentó, dejó el libro sobre la mesita y los quevedos encima de él, y se calzó las zapatillas de felpa. El despertador decía que pasaban dos minutos de las once y media. Un repiqueteo insistente en los cristales de la ventana cerrada avisaba de que seguía lloviendo. Se puso el batín de lana gris sobre el pijama y salió del dormitorio. Con paso lento recorrió el pasillo, escasamente iluminado por la luz de la lamparita que salía de la alcoba, hasta una puerta entornada que abrió con sigilo.

Dentro de aquella habitación la oscuridad era casi absoluta. No obstante, entró en ella con la misma seguridad con que un invidente se mueve por su propio hogar. Sus ojos enseguida reconocieron la cama donde estaba su nieta. Eugenia dormía con la placidez de un ángel de 8 años. Aquella noche se había quedado a dormir en su casa porque sus padres se habían ido de viaje y estarían fuera de la ciudad dos días. Había ido a recogerla por la tarde al colegio y la había traído a su casa, donde le había dado la merienda, le había ayudado a hacer los deberes, habían visto la televisión durante un rato, habían cenado y le había leído varios cuentos antes de que se durmiera. Era un ritual que se repetía cada vez que ella se quedaba a dormir en su casa. No eran muchas veces, una noche cada dos o tres meses, pero él las disfrutaba muchísimo; y Eugenia también. Eran más las veces que él iba a recogerla al colegio y la llevaba a casa de sus padres, después de merendar en alguna cafetería donde servían pasteles. Por lo menos, una vez a la semana.

Comprobó que las contraventanas estaban bien cerradas. La cortina estaba corrida, pero el ruido de la lluvia al chocar con los cristales y el murmullo creciente del viento se filtraban indóciles hasta el interior del edificio.

Salió del dormitorio donde estaba su nieta y regresó por el pasillo hasta su habitación, guiado por la luz dorada de la lamparita. Apagó esta una vez se hubo acostado y esperó a que Dulcinea volviese a visitarle, precedida por Hipno.

Las Erinias

El despertador marcaba las 3:50 de la madrugada cuando Trinidad volvió a despertarse sobresaltado, al mismo tiempo que un trueno hacía vibrar los cristales de la ventana y el brillo del relámpago se colaba por los pequeños resquicios de la persiana bajada. Pero de inmediato se percató de que no se despertó a causa de la tormenta, sino de los gritos angustiosos de su nieta, que le llamaba desde su dormitorio:

–¡Yayo, yayo! ¡Ayúdame, yayo!

Se levantó de la cama de un salto, con una agilidad que creía perdida, y sin calzarse ni abrigarse con el batín corrió hacia el pasillo sin rozar ni un solo mueble. Al fondo del corredor la puerta del dormitorio de Eugenia estaba abierta y un resplandor cruzó fugaz la vivienda como un heraldo siniestro. También el viento recorría el pasillo silbando con insistencia. Dos segundos después sonó con fuerza el estruendo eléctrico del trueno.

Trinidad se detuvo un instante en el umbral del dormitorio de Eugenia, horrorizado por la escena que se ofrecía ante sus ojos, iluminada intermitentemente por los destellos que atravesaban la ventana, abierta de par en par, por la que entraban la lluvia y el viento con una fiereza acorde con las criaturas que la habían forzado. Una de ellas estaba de cuclillas sobre el alféizar, esperando con un brazo extendido ayudar a su compañera, que arrastraba a Eugenia desde la cama, vestidita con su camisón, asiéndola por el cuello y la cintura. Tenían el aspecto de ancianas esqueléticas pero fuertes, desnudas y con alas plegadas en las espaldas. Sus ojos brillaban como ascuas y sus cabelleras estaban formadas por serpientes entremezcladas. Trinidad las reconoció enseguida como erinias.

Al ver Eugenia a su abuelo con sus ojos muy abiertos y aterrorizados, volvió a chillar con mayor fuerza aún, pidiéndole ayuda para liberarse de aquellas criaturas diabólicas que querían llevársela. Trinidad hizo intención de entrar en la habitación, pero una tercera erinia se interpuso de repente en su camino. Llevaba un látigo que hizo restallar con amenazante fiereza, al tiempo que le desafiaba con mirada incandescente y le hacía un gesto con la otra mano, instándole a detenerse. Entre sus labios escamosos surgió una lengua bífida y silbante que desprendía un hedor nauseabundo.

Desesperado, Trinidad avanzó con intención de rescatar a su nieta, enfrentándose físicamente si fuera necesario a las tres erinias. La que estaba frente a él se apartó a un lado, pero solo para tomar impulso y lanzar el látigo a sus pies, enredándolos y haciéndole caer de bruces. El fuerte golpe que se dio en el suelo le hizo sangrar por la nariz y los labios.

Aunque aturdido y dolorido, se incorporó decidido a salvar a su nieta, pero aún estaba de rodillas cuando vio cómo las tres erinias desaparecían por la ventana con Eugenia atrapada por las poderosas manos de dos de ellas.

Se puso en pie y se acercó a la ventana, por la que entraba la lluvia racheada y el fuerte viento de levante. Se asomó y miró la calle oscura y solitaria. Debía de haberse averiado el alumbrado eléctrico, pues no había encendida ninguna farola pública. Tampoco se veían luces en las casas vecinas. Un lejano grito de Eugenia le hizo levantar la mirada al cielo negro, momentáneamente iluminado por otro relámpago. La vio brevemente en el aire, alejándose de la casa. Dos erinias con las alas desplegadas la sujetaban por cada brazo. La tercera volaba detrás y, por un instante, volvió la mirada para observar a Trinidad.

Eugenia y sus raptoras desaparecieron por el cielo tenebroso. Casi tan tenebroso como el Érebo al que marchaban.

¿Qué crimen contra la familia había cometido para merecerse aquel castigo?, se preguntó Trinidad todavía asomado por la ventana y mirando hacia las tinieblas etéreas. Sabía que la misión esencial de las erinias era la venganza divina por una falta cometida contra la familia, pero no alcanzaba a comprender qué falta había provocado el rapto de su querida nieta. ¿Se trataría de un error divino?

Concentrado en tales pensamientos salió del dormitorio violentado y marchó por el corredor de la casa con paso lento pero decidido. Menguaban las fuerzas del viento y de la lluvia conforme la tormenta se alejaba.

Mientras bajaba a oscuras por la escalera que llevaba a la planta baja de la vivienda, cayó en la cuenta de que hacía tiempo que sentía la ausencia de las Horas, las tres muchachas que adornaban graciosamente su hogar con flores y que garantizaban la disciplina, la justicia y la paz.

Ya en el zaguán, percibió por primera vez la presencia de Pento, el genio que había llegado tarde al reparto de atribuciones y que, por tanto, le había correspondido el dolor interior, el pesar. Le acompañó este mientras abría el portón de la calle y salía al exterior.

Trinidad comenzó a alejarse de su casa por la calle Villavieja de madrugada. No importaba que estuviera oscura e inundada. Tampoco le importó ir descalzo y vestido solo con un pijama empapado. Tenía en mente una sola cosa: debía partir enseguida para rescatar a Eugenia, a su queridísima nieta.

La figura alta y delgada, encorvada y barbuda, marchó con lentitud y determinación hacia su destino cruzando la placita de Santa María y la calle de Jorge Juan, dirigiéndose luego por la calle Niágara, sin importarle que en aquel momento hiciera honor a su nombre con una avenida de agua que corría con bravura en busca del mar.

Era la madrugada del sábado 17 de octubre de 1970.

www.gerardomunoz.es