Camila Cañeque o la fascinación por el final

La Uña Rota publica La última frase, primer libro de la artista recientemente fallecida, un ensayo sobre la idea de final a partir de las últimas frases en la literatura. Con aportaciones de Milan Kundera, Herman Melville y Annie Ernaux, entre otros, el resultado es tan extenso como la última frase del Ulises de James Joyce, las 22.000 palabras del soliloquio de Molly Bloom

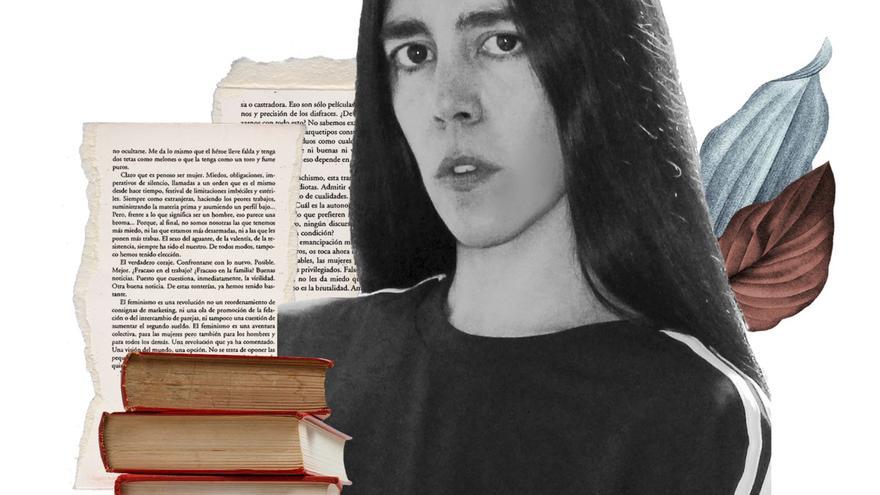

Ilustración de Sara Martínez / porMARTAGARCÍAMIRANDA

Marta García Miranda

Al principio, solamente las miraba. Abría un libro e, inmediatamente, iba a la última página, a la última frase, al final de una historia que siempre esquivaba para detenerse en esas palabras que anunciaban la ausencia de acción y verbo, la nada, el vacío. Y en ese lugar permanecía quieta, un rato, como si descansara y se repusiera de una historia que no había leído. Después, empezó a hacerles fotos con su teléfono móvil, las descargaba en su ordenador y, de vez en cuando, las observaba, las releía. Más tarde, decidió transcribir todo su botín en un borrador de Gmail, en un correo que se envió a sí misma y que fue creciendo como un animal hambriento en una cadena interminable de respuestas dirigidas a una sola destinataria. El asunto, «la última frase».

Pero nunca era la última. Y no lo era porque durante años su autora convirtió esa investigación en una obsesión, en una búsqueda adictiva y compulsiva que la llevó a pasar todos los días de un mes de agosto en la terminal de salidas del aeropuerto de El Prat para observar despedidas entre desconocidos o a convertirse en espectadora de finales ajenos en el cementerio de Père-Lachaise en París y en el de la Chacarita en Buenos Aires. Numeró todas las últimas frases recopiladas durante años, hizo un casting y las clasificó primero por orden alfabético, por autor, por orden de aparición, creó un capítulo entero dedicado a últimas frases iniciadas con la letra i griega, las escribió en papelitos y las desperdigó por las mesas y por el suelo, hasta que una noche, contaba, decidió «desordenarlas y ponerlas a bailar».

«Bailas conmigo una danza de amor» (Manuel Vilas, Ordesa).

Y a esa fiesta asistieron 452 últimas frases de obras (algunas de ellas bailan en este texto) firmadas por Milan Kundera, Jean Genet, Irene Solà, Julian Barnes, Ottessa Moshfegh, Herman Melville, Dante Alighieri, Rachel Cusk, Franz Kafka, Jorge Luis Borges y Annie Ernaux. Y en ese lugar, desordenadas, solas y descontextualizadas, «exiliadas de su obra y su progenitor, descolgadas en un cómodo anonimato», esos cientos de últimas frases empezarán a contar otra historia y fabricarán otros sentidos y parirán un texto con forma de ensayo poético y mapa vital llamado La última frase, el primer libro de Camila Cañeque (Barcelona, 1984-2024), publicado por La Uña Rota (a la venta a mediados de abril), un libro que tiene la misma extensión que la última frase del Ulises de James Joyce, las 22.000 palabras del soliloquio del personaje de Molly Bloom.

Cañeque, artista y filósofa, falleció el pasado 14 de febrero de muerte súbita, mientras dormía, embarazada de su primer hijo. Tenía 39 años y era autora de una obra atravesada por el cansancio, la inactividad y el aislamiento en tiempos de velocidad, capitalismo y consumo frenéticos, una práctica que desarrolló durante años en proyectos de escritura, performance, instalaciones y objetos.

Había estudiado Literatura Británica en la Universidad de Oxford y Filosofía en la Sorbona de París y su trabajo saltó a los medios en 2013, cuando realizó una intervención en ARCO, sin pedir permiso a la organización, vestida de flamenca, en la que se arrojó al suelo, boca abajo, rodeada de claveles rojos y versos del Romancero gitano de Federico García Lorca, una performance con la que quiso mostrar «una situación de agotamiento generalizado, no solamente del arte y las industrias culturales, sino del sistema en su conjunto». Aquella acción se llamaba Dead end (Callejón sin salida) y formaba parte de su proyecto Our dresses, un viaje de 27 días por Estados Unidos vestida de flamenca en el que jugaba con el binomio tradición-globalización y en el que fue documentando las reacciones que suscitaba a su paso.

«Estoy cansado del pensamiento» (Oscar Wilde, El crítico como artista).

En sus performances, Cañeque se tumbó en una sauna que instaló en el desierto del Sáhara, peregrinó durante un año por las fiestas populares y religiosas españolas para retratar «el paisaje después de la batalla» en una exposición titulada Mucha mierda y pasó horas sentada en una sala de espera repleta de sillas vacías o dentro de un coche, adormilada y aburrida, durante la Miami Art Week. Para explorar la idea de tiempo, estuvo un año de taxi en taxi, sin caminar, y tres meses subiendo y dejándose caer de una montaña de arena en Lituania: «Me gasté todo mi dinero en taxis en 2008. Fui Sísifo sin siquiera piedra que transportar en 2014», dijo.

Antes de que los demás empezáramos a verbalizarlo, Cañeque ya había registrado todo ese cansancio y agotamiento que parece atravesarnos. En los últimos tiempos, la artista había decidido volcarse en la escritura, tenía intención de escribir poesía y dejó terminada una novela que tituló Anuncios, dedicada al director de cine lituano Jonas Mekas, fallecido en 2019 y al que conoció durante los años que vivió en Nueva York.

En este nuevo libro a medio camino entre el ensayo, el colaje y la investigación personal, Cañeque insertó también su pensamiento. En medio de toda esa coreografía de últimas frases, la autora habla de nuestra relación con lo temporal y los límites, del impacto de la ficción en la construcción del tiempo y la memoria -ficción que entiende como un «arma para llevar a cabo nuestra venganza sobre el mundo»- y reflexiona sobre la creación contemporánea y esos formatos híbridos que muestran sus grietas, pliegues y andamios, procesos vivos que comparten crisis y transiciones.

«Pero ¿quién podría augurar el desenlace final?» (Sigmund Freud, El malestar en la cultura).

Sin embargo, hay una presencia que habita el libro de forma contundente y esa no es otra que la propia idea de final: «De la misma forma que una obra adquiere su significado con la última frase, el apocalipsis le daría sentido al sinsentido del mundo -escribe-, llevamos toda la vida invocándolo, bebiendo de sus contenidos». Fin de semana, fin de año, fin de curso… «celebramos la vida a través de los finales», sostiene Cañeque, que esconde su propia voz tras esa primera persona del plural que habla de los ultimátums y deadlines que nos imponen o nos imponemos a lo largo de nuestras vidas, de cómo esa idea del fin del mundo se ha adaptado a las leyes del mercado y se ha convertido en producto de consumo y de cómo ansiamos ser testigos del final, esa gran hecatombe que anticipamos a la vuelta de la esquina.

Y escribe: «Nos creemos especiales, víctimas de un tiempo más catastrófico que los anteriores, más digno de una clausura, como si habitáramos una realidad que se aboca, de una vez por todas, a un cataclismo sin precedentes. Es nuestro capricho especulativo y nos lleva a querer vivirlo en directo, un narcisismo histórico-apocalíptico que circula en nuestro ADN y que nos hace creer en ese privilegio».

«Y dicho esto, buena suerte chicas y mejor viaje» (Virginie Despentes, Teoría King Kong).

Cañeque se obsesionó con el final de su texto porque, ¿cómo acabar un libro que se llama La última frase, con qué palabras ponerle fin? El libro se convirtió entonces en un artefacto, en una especie de performance literaria, un contenedor que la autora usó para intentar desprenderse de su adicción al final y en el que fue liberando todas esas frases que había ido recopilando durante años: «El objetivo [de esta obra] no era confeccionar otro ranking de mejores últimas frases de todos los tiempos, ni una colección de spoilers, ni un catálogo razonado para entenderlas mejor. Solo quería liberarlas de mí y librarme de ellas». Y Cañeque, consciente de su incapacidad «de dejar que lo que se acaba se acabe» y de que el título de su libro se niega a sí mismo, viajará a un lugar llamado Land’s End, parecido al fin del mundo, y a su vuelta escribirá: «Soy una última frase».

«Vale» (Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha).

undefined

Sobre la escritura y la creación

Para mí, escribir no puede ser cuestión de ganas o de talento o de conocimiento. Salvo excepciones, no se escribe un ensayo, ni un artículo, ni una receta, ni siquiera una novela. Se compone, se articula, se indica, se ajusta. Escribir en su única acepción interesante es otra cosa, es casi imposible. Escribir es un milagro. Dicho esto, justamente la escritura, lo literario, es lo que en realidad me importa y ha importado. Todo lo demás han sido y son (y probablemente serán) rodeos.

Me pasa algo con la maldita literatura, algo parecido a un profundo respeto o miedo. Tal vez sea el único lugar en el que he experimentado el sentimiento del amor, es decir, la admiración. Y, por lo tanto, su práctica, la escritura, me parece que sólo puedo ejercerla en base a una completa y rigurosa entrega. Por eso aplazo ese hecho con la fantasía de que un día, no muy lejos en el tiempo, empezaré a tomarme en serio no la escritura en sí, que está presente en todo, sino esa escritura practicada con exclusividad monógama que me dirija hacia alguna pieza escrita terminada, hacia, si no el milagro, la sensación de milagro.

Te dije que hago performance, porque es el subgrupo del supragrupo del arte en el que, por ahora, se ha ubicado lo que hago. En realidad, mi trabajo se podría dividir en dos partes consecutivas, aunque no todas las primeras lleven necesariamente a segundas. A veces sólo existe la primera única parte donde empieza y termina todo.

La primera parte de mi trabajo es biográfica (son ficciones en vivo o performances narrativas o cualquier reformulación de la superposición de un tiempo real y uno imaginario). Como si en un friso que constituye el tiempo de una vida hubiera algunos paréntesis aislados que implican un período en el que fui una/otra cosa/persona. La segunda parte es una traslación, es la destilación, la abstracción o la esencia de la primera. Un fotograma congelado de lo que ha significado ese tiempo de alteridad, ese trabajo de campo. Y es la segunda parte la que se ha enmarcado en el terreno de la performance. Pero también puede no ser una performance y ser una publicación, un objeto, una serie de imágenes y/o sonidos, etcétera.

La primera es la experiencia, la segunda es comunicar esa experiencia a través de algo. Por eso a veces no hay segundas partes, no hay una voluntad de comunicar. Y gracias a la observación de las segundas partes he comprobado que el hilo común a todo mi trabajo es algo así como un arte no de acción, sino de inacción. En el fotograma u obra final hay siempre un componente de cansancio, implica siempre una pasividad frente a un mundo en movimiento (como única alternativa lúcida). El ser agotado, el tema agotado, el tiempo agotado. Por saturación, por aburrimiento, por abuso, por lo que sea.

Fragmento de un texto de Camila Cañeque, enviado en 2015 a su madre.

undefined

undefined

- Adiós a los toldos: el invento de Ikea para tener sombra todo el año

- El Consell rechaza las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura al obviar el proceso judicial contra su recorte

- El TSJ avala que Costas rescate un chalé en una playa de Elche porque no consta que el propietario tenga concesión

- ¿Eres de los que no friega el suelo? Los expertos recomiendan hacerlo con esta frecuencia para evitar problemas en casa

- Adiós a Laura Matamoros en Supervivientes: "Será expulsada

- Una hoja de laurel en estos puntos de tu casa y despídete de ciertos inquilinos indeseables

- ¿Qué supermercados y centros comerciales de Alicante abren el 1 de mayo?

- Preguntan a una joven dónde están las Cuevas de Altamira y pone roja a toda la educación en España