La plaza y el palacio

Nos sigue quedando la palabra

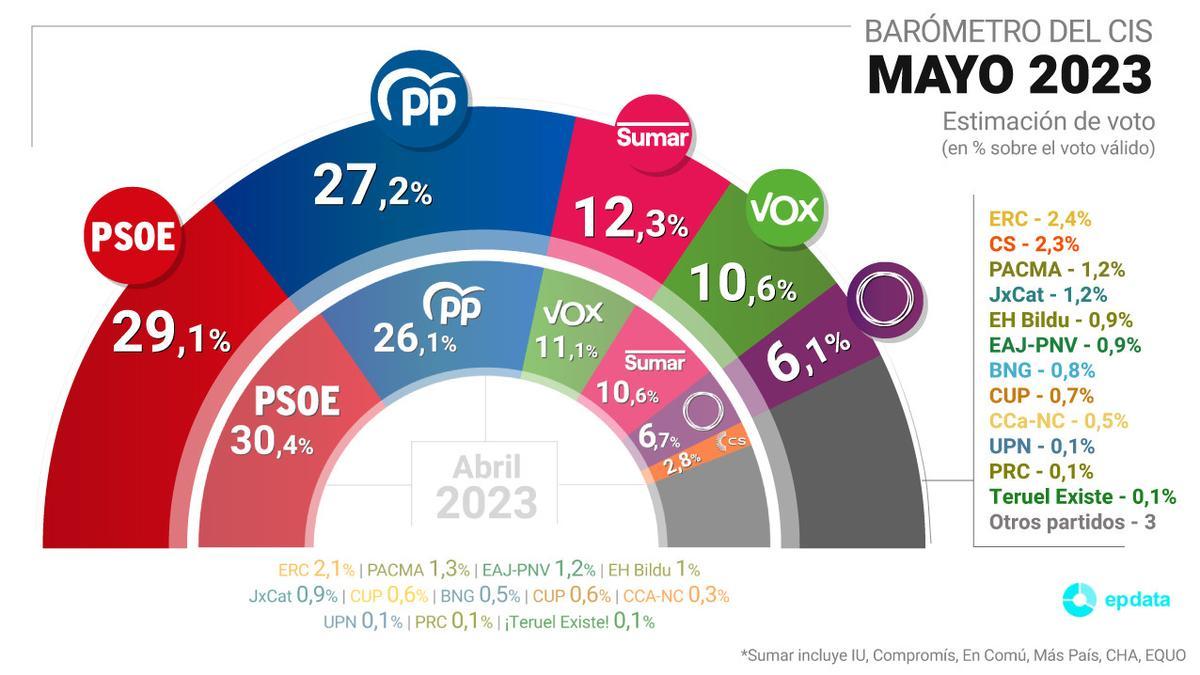

Gráfico con estimación de voto para las próximas elecciones generales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado el 17 de mayo de 2023 / Europa Press

No es preciso insistir, o sí: estas son las Elecciones locales y autonómicas más tensas de la democracia española y, a la vez, aquellas en las que menos se habla de cuestiones propias de estos comicios. Mala contradicción que sólo puede redundar en perjuicio de la credibilidad y la calidad democrática. Porque, ahora, el mayor enemigo de la democracia es su ilegibilidad: es como si habláramos de las cosas de siempre pero hubiera cambiado la gramática y el diccionario. No es que no entendamos al adversario: es que no nos entendemos a nosotros mismos. Quizá consuele pensar que el asunto no es privativo de España. Pero esa es la mayor preocupación: el mal está extendido. Nunca he sido partidario de llegar a las urnas con pesimismo. El pesimismo atenaza, impide volar la imaginación, adormece los compromisos. El miedo es la otra cara del pesimismo: animar a votar por miedo suele reputarse indigno, poco elegante. Pero hay demasiados ejemplos de cómo esa acusación es mera muestra de hipocresía. Yo pediré ahora el voto apelando a la necesidad de salir del pesimismo y de quebrar el horizonte del miedo.

Y es que las circunstancias han cambiado muchísimo respecto de anteriores experiencias. Ver a Ayuso invocar a ETA o a Page proclamando chapuceramente su machismo, no son sino síntomas de que la política se desliza a hiperliderazgos: personajes autoritarios, convencidos de que sólo en su inteligencia y sacrificio anida la salvación que justifica cualquier destrozo que haga en la convivencia y hasta en su propio partido. Pero esta actitud, conocida en muchos pueblos, es posible porque hay un agujero en la cohesión social, manifestado presumiblemente en el voto. Cuando todo se mancha de nostalgia y de incertidumbre se producen fenómenos que no es preciso repetir: basta dar un paseo por Europa o América para apreciar que aquí se juega una partida que va más allá del programa para cada lugar –por cierto: una chapuza en la mayoría de casos-.

Se dice que estas Elecciones se presentan como una primera vuelta de las Generales. Mejor sería decir que la derecha las propone como un plebiscito sobre Pedro Sánchez. Siempre es peligroso el juego de desviar la estructura de los poderes democráticos para concentrar la artillería en una persona, aunque sea Presidente del Gobierno. Ahora lo es más. Porque esa acción obscenamente plebiscitaria se basa en la negación de legitimidad al Gobierno, lo que supone una subversión de los mecanismos constitucionales y de la voluntad popular. Una cosa es criticar decisiones gubernamentales –muchas adoptadas en pleno ciclo de desastres- y otra negar la validez originaria de cualquier decisión: daría lo mismo la medida o la persona que presidiera el Ejecutivo porque se niega la legitimidad de todo gobierno de izquierda, hasta el punto de que eso se ha convertido en el corazón mismo de la legitimación de los partidos de la derecha. Con otra circunstancia: el bipartidismo corregido por nacionalistas vascos y catalanes ha terminado, al menos para un buen periodo: intentar quebrar la mayoría de apoyo al Gobierno supone poner en tela de juicio cualquier mayoría posible de futuro. La contradicción aquí es que eso sólo es factible ensanchando el voto de la derecha con una alianza que únicamente puede ser con Vox.

Ese es el marco en el que el fragor del insulto que viene de estos partidos tiene un objetivo inmediato: desmovilizar al electorado de izquierdas, contagiarle de los miedos de los más rancios dirigentes políticos, económicos o mediáticos y de algunos vestigios arqueológicos de las izquierdas. Se trata de convencer de que la suma de dudas sobre las coaliciones y decisiones de Sánchez quizá no merezcan un repudio activo, pero sí una duda de tal calibre que justifique quedarse en casa y no participar en ningún proceso que pueda consolidar al Gobierno.

La ambigüedad moral de esta estrategia es fuente de temor para cualquier demócrata, porque implica quebrar principios sobre los que se ha cimentado la concordia, porque, con ese panorama, todo acuerdo en materias básicas es sencillamente imposible: las derechas los vetarán antes de que puedan formularse. La alternativa es el “efecto Vox”. Vox entrará a los Gobiernos locales o autonómicos, o no –en muchos lo hará-. Pero ya hace que el PP gire a modelos políticos divergentes de los que conocimos. Ya está pasando en Europa. Conservadores, democristianos y algunos liberales han roto su tradición de décadas para facilitar acuerdos con la ultraderecha, incluso neofascistas. La socialdemocracia europea no ha hecho eso. Y, en muchos lugares, la izquierda no socialdemócrata o Los Verdes han matizado o moderado sus pretensiones, sobre todo en relación con la guerra de Ucrania.

Posiblemente ello se debe a dos razones. Una es táctica: el innegable incremento de votos de extrema derecha, cosechados en los campos de la añoranza y el malestar, hace que una parte de la derecha democrática, fundadora de la UE, prefiera renunciar a algunas de sus convicciones para mantenerse en el poder –justo lo que critican a la izquierda-. Otra razón es el desconcierto en fuerzas que más consecuentemente apoyaron la globalización neoliberal, impugnada en algunos de sus ejes por la necesidad del escudo social, las políticas de transición ecológica o la presión migratoria. El problema, ahora, no es tanto la pintoresca demanda de “lucha cultural” de Vox, sino cómo se van a construir “pasarelas” entre este pensamiento reaccionario y antidemocrático y la tradición puramente conservadora pero democrática. Y eso, aquí, veremos fabricarlo en ayuntamientos o Comunidades Autónomas. No será un golpe de Estado: será el desgaste institucional, la apuesta consciente por el fomento de la desigualdad disfrazada de meritocracia, el frenazo en las políticas de igualdad social y de lucha contra la discriminación de mujeres… de todo aquello, en fin, que genera estrés a un pensamiento basado en la fragmentación social, que sólo encuentra redención en una forma de patriotismo que certifique la uniformidad de pensamiento en torno a valores socialmente en decadencia.

No es preciso gritar para exponer estos asuntos. En última instancia eso, precisamente eso, es lo que me da miedo: que a los aplausos y fervores de la militancia no siga el convencimiento sobre la necesidad de votar para parar la construcción de esos puentes por donde nos invadirá una derecha que, en muchos casos, ni siquiera se reconoce a sí misma y que, en otros, está feliz de transformar su centrismo en reacción pura y dura.

Ahora se me permitirán unas líneas para manifestar que exorcizo estos recelos votando a Compromis. Y no por militancia. No sería la primera vez que exaspero a compañeros y jefes saliéndome del guion. Pero es que es una suerte -pocas Comunidades la tienen- contar con Compromis,. El Botànic ha institucionalizado como nadie –incluyendo el Gobierno de España- la nueva forma, dinámica, de ver la política, imaginando bloques que precisan de entendimiento interno y que, a la vez, amplían el territorio del diálogo con la diversidad social. El Botànic ha aportado una estabilidad presupuestaria y de proyección pública que la derecha impugnó desde el primer día: 8 presupuestos en 8 años. Todos sus protagonistas merecen respeto y admiración pero no está de más reconocer que el impulso decisivo, en 2015, lo dio Compromis, la fuerza que con más coherencia estuvo en la plaza y en el palacio de les Corts poniendo en evidencia las trampas insolentes del PP. Y luego ha sido capaz de mantenerse en la centralidad del proyecto, con el suficiente ascendiente moral para recordar que esto es de todos o no es de nadie. Más allá de las decisiones concretas, los tirones del PSOE y de UP han podido moderarse por Compromis. Por eso sólo un ascenso del voto a Compromis, menos ligado que los demás a las vicisitudes del Gobierno de Madrid, con el que se ha comportado lealmente, puede hacer posible la movilización.

Dice Daniel Innerarity en “La libertad democrática”, su última obra: “nunca deberíamos subestimar la fortaleza de lo que aborrecemos, ni permitir que nuestras preferencias se conviertan en prejuicios”. Me parece una buena estrategia para la última semana de campaña: no demos nada por sabido, no confiemos en las autoevidencias, no supongamos que el simple ondear de las banderas evitará lo que es evitable. Tiene actualmente mala fama confiar en el argumento y la palabra –he ahí el primer éxito de la ultraderecha- pero muchos no tenemos otra cosa. Eso y la responsabilidad de hacer lo posible ahora para no lamentarnos luego.

- Las tres enfermedades que la manzanilla ayuda a combatir

- Analizan 44 cuentas por la estafa piramidal de cinco millones en Alicante, Elche, Chiclana y Cantabria

- Una técnica permite detectar un tipo de cáncer de pulmón que puede aparecer con solo 20 años

- Un juzgado reabre la causa contra el disfraz que exhibieron menores en el Carnaval de Torrevieja y llama a declarar como investigados a

- Muere Itxaso Mardones, reportera de Gloria Serra en 'Equipo de investigación', a los 45 años

- Expertos cuestionan el diseño del Palacio de Congresos de Alicante y aseguran que incumple las bases del concurso

- Última hora sobre el subsidio para mayores de 52 años: lo que sabemos a día de hoy

- Las peñas de Benidorm se preparan para la Acampada: servicios de taxi y bus y aparcamiento "extra